قرن من تدمير التاريخ الإسلامي وطمس المعالم النبوية بأيدي آل سعود

ذمــار نـيـوز || تقاريــر ||

16 فبراير 2026مـ – 28 شعبان 1447هـ

تقاريــر || عباس القاعدي

في الوقت الذي تتجه فيه أنظار المسلمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة باعتبارهما قلب العالم الإسلامي وروحه، يبرز تساؤل جوهري حول المنهجية التي تُدار بها أقدس بقاع الأرض، ومصير المعالم التاريخية المرتبطة بسيرة النبي ﷺ وصحابته رضوان الله عليهم.

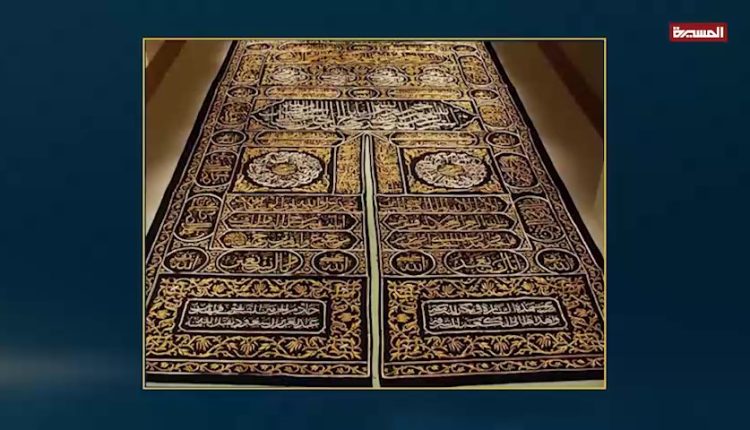

فخلف بريق الشعارات الدينية التي ترفعها الأسرة الحاكمة في السعودية، تكشف الحقائق والوثائق عن مسار ممنهج لطمس معالم الإسلام التاريخية وآثار النبي ﷺ تحت ذرائع “محاربة الشرك”، حيث لم يقف مسار الهدم الذي بدأ من البيوت النبوية والمعالم التاريخية وتحويلها إلى مرافق عامة أو أسواق عند حدود الجغرافيا، بل امتد ليشكل اختراقاً لوعي الأمة ووجدانها؛ إذ تُستهدف الرموز التي توحد المسلمين، وعلى رأسها كسوة الكعبة المشرفة، لتنتقل من مكانتها المقدسة إلى أيدي شخصيات غارقة في الانحلال والإجرام العالمي.

إن قراءة المشهد الراهن لكسوة الكعبة المشرفة، بدءاً من حادثة “المحمل المصري” الدامية عام 1925م وصولاً إلى فضيحة ظهور أجزاء من كسوة الكعبة في أروقة المجرم “جيفري أبستين”، تؤكد أن المسألة ليست مجرد صدفة، إنما استراتيجية صهيونية متكاملة تهدف إلى فك ارتباط المسلم بتاريخه النبوي، في مقابل إبداء مرونة مثيرة للريبة تجاه صون الآثار والحصون اليهودية التاريخية.

تدمير معالم النبوة والمحافظة على حصون اليهود

من أبرز أساليب الإعلام التابع للعدو، هو صرف أنظار المسلمين عن حقيقة ما يجري في أقدس مقدساتهم، مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تدير السعودية، أو الأسرة المالكة في شبه الجزيرة العربية، هذه المقدسات بطريقة تهدم وتطمس معالم الإسلام وآثار النبي ﷺ، وقد هُدمت الكثير من المواقع التاريخية والدينية الثمينة.

وفي المشهد الظاهري، يبدو الأمر وكأن السعودية زعيمة العالم الإسلامي وقائدة الأمة، لكن الواقع يكشف عكس ذلك، إذ تصب سياساتها بالكامل في صالح الأعداء، وتخدم مصالحهم على حساب مصالح العرب والمسلمين، ومن هنا، تتضح الكارثة الكبرى التي حلت بالإسلام وأهله في العصر الحديث، خاصة بعد نجاح بريطانيا في تأسيس آل سعود بالتزامن مع تأسيس كيان العدو الإسرائيلي، لتصبح المقدسات وأرض الإسلام أداة في مشاريع الهيمنة والاستعمار.

ووصل هدم آل سعود لمعالم الإسلام في مكة والمدينة إلى مستوى تجاوز كل الحدود، باسم محاربة الشرك وعبادة غير الله. فقد هُدم بيت النبي ﷺ في البداية، فحوّل إلى مكب للنفايات، ولما أثار ذلك بعض الحرج، تم تحويله إلى سوق للغنم، ثم صار مكتبة مغلقة لا روح فيها.

أما بيت السيدة خديجة رضي الله عنها، فقد هُدم أيضًا وأقيمت مكانه حمامات، في مشهد يوضح حجم الحقد الوهابي والتجاوز على قدسية الإسلام، وكل ما يتعلق بالنبي ﷺ وبالصحابة الذين يذرف الوهابيون دموع الحنين والتقدير عليهم، أزيل أو دُمر بالكامل.

وكل ذلك يُقدَّم على أنه انتصار للتوحيد ومحاربة الشرك، بينما الحقيقة أن هذه الممارسات تصب في خدمة مصالح أعداء الإسلام، وتعمل على ضرب الدين والمسلمين لصالح اليهود ومشاريعهم في المنطقة.

وفي الساق يقوم النظام السعودي، بالمحافظة على آثار اليهود وحصونهم تاريخيًا وتصبح مزارًا محصنًا، بينما آثار رسول الله ﷺ والإسلام يُنظر إليها على أنها شرك وكفر فيتم هدمها، فالفرق واضح بين الحرص السعودي على بقاء آثار اليهود كما هي، وحفظها بكل معالمها الأصلية باعتبارها تراثًا سياحيًا وتاريخيًا مهمًا، وبين التعامل مع المعالم الإسلامية.

ومن أبرز هذه الحصون حصن خيبر، الذي كان اليهود يحيكون فيه المؤامرات ضد رسول الله ﷺ، وما زال قائمًا مع أسوار تحميه من أي اعتداء، أما أي آثار إسلامية في مكة أو المدينة، مثل قبة قبر السيدة خديجة رضي الله عنها، أو أي معلم مرتبط بالصحابة أو بمراحل الدعوة والغزوات، فمصيرها الهدم الكامل، بدافع الحقد والخبث، بهدف محو أي أثر للإسلام أو للرسول ﷺ من الذاكرة والتاريخ، بينما تحظى آثار اليهود بحماية واعتبار تاريخي وسياحي.

هدم المساجد القديمة ومقامات الأولياء

ولم يقتصر الاستهداف على المعالم النبوية التاريخية، بل طال حتى المساجد القديمة، حيث يتسلط الفكر الوهابي عليها ويعمل على هدمها بذريعة محاربة الشرك، مستهدفًا كل مسجد يحمل طابعًا تاريخيًا أو يرتبط بمرحلة من مراحل الدعوة الإسلامية، ولم يقتصر الأمر على مكة والمدينة، بل امتد إلى بلدان أخرى كاليمن، حيث استُهدفت العديد من المساجد القديمة التي تضم مقامات لأولياء أو معالم صوفية، وكذلك القباب التاريخية في مختلف المحافظات اليمنية، في سياق حملة منظمة نفذتها العناصر التكفيرية في شمال وجنوب اليمن قبل العدوان وأثناء العدوان، لإزالة كل ما يمت بصلة للتراث الإسلامي الروحي والتاريخي،وصولاً إلى العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته، والذي استهدف كل المعالم التاريخية في اليمن، وهناك إحصائيات تؤكد ذلك بالأرقام.

هذه الممارسات لا تبدو عفوية أو معزولة، بل تُظهر نهجًا ممنهجًا يلبس ثوب الوهابية التكفيرية، ويعمل تحت شعارات دينية، بينما تصب نتائجه في خدمة أعداء الإسلام والمسلمين، فالمفارقة الصارخة تكمن في الحفاظ على تراث وآثار وحصون اليهود، مقابل استهداف المعالم الإسلامية، إلى جانب الصمت والتقاعس تجاه أعداء الأمة، وفي مقدمتهم اليهود.

وبالعودة إلى تاريخ كسوة الكعبة، فإن الروايات تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة كسا الكعبة بأقمشة يمانية عُرفت آنذاك باسم “البُرد اليماني”، ثم توالى الخلفاء والدول الإسلامية على شرف كسوتها، فكانت العاصمة التي تمثل مركز الدولة أو الخلافة هي التي تتولى إرسال الكسوة، ففي عهد الأمويين كانت تُرسل من دمشق، وفي عهد العباسيين من بغداد، ثم انتقل شرف صناعتها إلى مصر في عهد المماليك، حيث أصبحت القاهرة مقر صناعة كسوة الكعبة لقرون طويلة، في تقليد يعكس مكانة الكعبة في وجدان الأمة الإسلامية وتاريخها السياسي والحضاري.

نقطة تحول في مسار إرسال كسوة الكعبة

كانت مدينة السويس في العصر الإسلامي محطة رئيسية على طريق الحج، تستقبل “المحمل” وكسوة الكعبة التي اعتادت مصر إرسالها منذ عهد السلطان الظاهر بيبرس في القرن الثالث عشر، واستمر ذلك التقليد حتى منتصف القرن العشرين، وكانت الكسوة تُصنع في القاهرة بخيوط الذهب والفضة، وتخرج في احتفال رسمي مهيب من ميدان الرميلة عند القلعة، بحضور السلطان وكبار رجال الدولة، في مشهد يعكس مكانة الكعبة في وجدان الأمة.

وخلال العهد العثماني، ظل هذا التقليد قائمًا، حيث كان يُقام في مصر احتفال ضخم لإرسال الكسوة إلى مكة فيما عُرف بـ”المحمل”، ترافقه قافلة كبيرة من الحجاج، ويشارك فيه المسؤولون، ويحتشد الناس لرؤية الموكب وتوديع الكسوة في أجواء احتفالية مهيبة.

وظل الارتباط الوجداني بين الشعب المصري وهذه المناسبة قويًا حتى عام 1925م، بعد دعم بريطانيا لعبد العزيز آل سعود وتأسيس ما سُمّي بالسعودية، في ذلك العام، اعترض أتباع الفكر الوهابي المحمل المصري عند وصوله حاملاً كسوة الكعبة، واعتبروا الموكب بدعة وشركًا، فهاجموا القافلة ووقعت اشتباكات دامية أسفرت عن سقوط قتلى من مرافقي الكسوة والحجاج المصريين، في حادثة شكّلت نقطة تحول في مسار إرسال الكسوة من مصر إلى مكة.

وجاءت هذه الحادثة في أول عام يتولى فيه عبد العزيز إدارة شؤون الحج بعد دخوله الحجاز، لتكون مؤشرًا مبكرًا على طبيعة المرحلة الجديدة، وقد أثارت تلك الأحداث حالة من القلق في أوساط الحجاج من مختلف البلدان العربية والإسلامية، حتى إن بعض المواسم شهدت تراجعًا ملحوظًا في أعداد القادمين، خوفًا من انعدام الأمن الشخصي.

حوادث دامية

ولم تتوقف الاتهامات عند حدود استهداف المظاهر الاحتفالية، بل اتسعت لتشمل ممارسات عنيفة بحق حجاج ومسلمين من بلدان متعددة، في ظل خطاب ديني متشدد يبرر تلك الأفعال بذريعة محاربة الشرك ونشر التوحيد، ونستُحضر في هذا السياق حوادث دامية، منها ما جرى للحجاج اليمنيين في تنومة، إلى جانب ما تعرض له المحمل المصري، وغيرها من الوقائع التي بقيت حاضرة في الذاكرة الشعبية.

ومن هنا، يرى منتقدو تلك المرحلة أن المسألة لم تقتصر على الخلاف حول التراث أو المعالم، بل تجاوزته إلى صدامات دموية مست أرواح المسلمين أنفسهم، وهو ما يفسر حجم الغضب والصدمة التي يعبّر عنها اليوم الكثيرون من أحرار العالم الإسلامي والعربي، جراء إساءة السعودية والإمارات، فيما تتعلق بكسوة الكعبة ووصولها إلى جزيرة المجرمون.